Жила-была девочка. Доп мат, 8 русско-яп. война 1

Листки газеты "Новый Край". И немного истории.

Состав эскадры Порт-Артура

Броненосцы: Цесаревич, Ретвизан, Победа, Пересвет, Петропавловск, Полтава, Севастополь

Броненосные крейсера: Баян

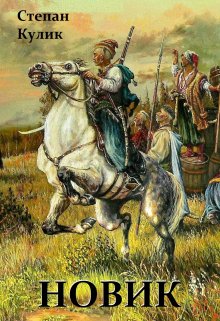

крейсера: «Аскольд», «Паллада», «Диана», «Новик», «Боярин»

вспомогательный крейсер «Ангара»

эскадренные миноносцы

канонерские лодки: «Гиляк», «Бобр», «Гремящий», «Отважный»

Владивосток

броненосные крейсера: «Россия», «Громобой», «Рюрик»

бронепалубный крейсер «Богатырь»

вспомогательный крейсер «Лена»

Номерные миноносцы: № 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 208, № 209, № 210, № 211.

Российские корабли в иностранных портах

Крейсер «Варяг», канонерская лодка «Кореец» – Чемульпо

«Маньчжур» – Шанхай

«Сивуч» – Инкоу

затопленный Варяг

газета о моряках

15 марта 1904 года

Телеграмма от командующего флотом вице-адмирала С.О. Макарова: «Всеподданнейше доношу, что неприятель отошел, а потому я возвратился с флотом в гавань. Миноносец «Сильный», ставший на камни ночью вследствие повреждения машины неприятельским снарядом, благодаря энергии команды снят и благополучно введен в гавань. Командир лейтенант Криницкий ранен в руку легко, не покидал поста. На брандерах оказались адские машины, проводники которых были перерезаны охотниками, из которых некоторые - лейтенанты Кедров 4-й, Азарьев 3-й, мичман Пильсудский, посланные мною, вступили на пароход тотчас, когда он остановился, обрезали проводники и потушили пожар, который осветил бы неприятелю вход в гавань. На рейде утром оказалась плавающая мина с адской машиной; благополучно вынута, рейд протрален. Пароходы, послужившие брандерами, по осмотре, оказались не старыми, около 2,000 тонн, были вооружены малокалиберной артиллерией, которую ставлю на батареи для усиления огня. Часть пароходов подниму для надобностей порта.» [/spoiler]

команда Новика

редакция газеты Новый Край

Отрывок из приказа наместника Алексеева сразу после начала войны

"...Да сохранитъ каждый изъ васъ спокойствіе духа, чтобы наилучшимъ образомъ исполнить свой долгъ и, надѣясь на помощь Всевышняго, каждый дѣлайте свое дѣло, помня, что за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ!"

воспоминания корреспондента газеты Евгения Ножина

Напрасно непріятельскія суда, – какъ выражается "Новый Край", – устилали Электрическій утесъ и Золотую гору снарядами. Гора и утесъ были почти безвредны.

Но Россія тогда не знала, что много орудій стрѣляло холостыми зарядами, а нѣкоторыя батареи торжественно молчали.

Объ этомъ отлично знали японцы, но дальновидно молчали. Знали объ этомъ и англичане, но въ интересахъ общаго съ Японіей дѣла тоже молчали и вышучивали насъ.

Черезъ 20 минутъ съ моря полетѣли въ городъ 12-дюймовыя бомбы, разрываясь на улицахъ съ страшнымъ грохотомъ. Населеніе объяла паника: всѣ бросились въ Новый Китайскій городъ и горы, ища тамъ спасенія. Бой шелъ съ возрастающей силой. Громада Ляотешаня и Перепелиная гора тоже торжественно молчали. Несмотря на то, что ихъ вершины командуютъ надъ всѣми окружающими Артуръ высотами, на нихъ вмѣсто батарей были водружены: на первомъ – маякъ, на второй... пожарная каланча.

Въ 11 часовъ 55 минуть канонада почти сразу стихла. Японская эскадра по сигналу своего флагманскаго корабля прекратила огонь и стала отходить. Жители долго прислушивались, долго не вѣрили воцарившейся тишинѣ. Первыя впечатлѣнія испуга прошли. Всѣ устремились на вокзалъ. Маленькая станція была заполнена народомъ. По распоряженію желѣзнодорожной администраціи билеты выдавались только женщинамъ. Переполненные поѣзда непрерывно отходили на сѣверъ, увозя семейства военно-служащихъ и горожанъ. Много было тутъ на дебаркадерѣ станціи глубоко-трагическихъ сценъ разставанія. Всѣ уѣзжали, хотя съ искрой надежды увидѣться вновь.

Въ крѣпости творилось что-то невѣроятное. Она производила впечатлѣніе не крѣпости, готовящейся защищаться до послѣдняго, а какой-то ярмарки, главнаго продовольственнаго склада для концентрирующейся на сѣверѣ арміи, въ который пріѣзжали и дѣльцо обдѣлать, и въ карты поиграть, и покутить.

Несмотря на то, что генералъ Стессель оставилъ для общаго пользованія только три ресторана и запретилъ даже дома играть въ карты – разгулъ былъ широкій, и деньги лились рѣкой.

Такой разгулъ, какой я наблюдалъ въ Артурѣ въ теченіе всего февраля мѣсяца, до прибытія генерала Смирнова, врядъ-ли мнѣ придется когда-нибудь увидѣть.

29 января появился (No 36) приказъ генерала Стесселя, который въ скоромъ времени сталъ общимъ достояніемъ.

"Со дня первой бомбардировки крѣпости появились разные слухи, ни на чемъ не основанные и часто совершенно нелѣпые. Часть ихъ совершенно невинные, какъ напримѣръ: одна солдатка сообщила, что у арсенала была высадка, и 250 японцевъ убито; тотъ, который разсказалъ, не стѣсняется въ потеряхъ японцевъ.

Другіе слухи, о потопленіи нѣкоторыхъ судовъ, тоже вымышлены, но производятъ совершенно другое впечатлѣніе.

Я объявляю, что пока все спокойно и все идетъ хорошо. Жителей и торговцевъ прошу заниматься своими дѣлами и не вѣрить глупостямъ"

еще приказы генерала Стесселя и немного комментариев Ножина

З1-го января генералъ Стессель въ приказѣ No 45 – писалъ: "Продолжаю встрѣчать команды 7-й бригады (бригада генерала Кондратенко), особенно 28-го полка въ безобразномъ видѣ по одеждѣ (не въ смыслѣ старости, а въ смыслѣ того, какъ она одѣта), такъ и по тому невоинскому виду, въ которомъ они бродятъ; еще разъ предлагаю начальнику 7-й бригады принять самыя строжайшія мѣры для поддержанія строевой дисциплины въ частяхъ, памятуя, что дисциплинированныя и хорошо выученныя части – стоятъ четырехъ невыученныхъ.

Организовать въ свободное время, т. е. если нѣтъ боя, обученія, особенно приготовительныя къ стрѣльбѣ упражненія – это ничего, что неудобно, можно цѣлиться по мѣстнымъ предметамъ; производить и строевыя занятія для поддержанія бодраго вида. Непремѣнно, чтобы пѣли пѣсни и играла музыка. Помните, г.г., что люди будутъ драться, они-то и должны быть отличны, мы на это мало обращаемъ вниманія. Командирамъ полковъ на фортахъ указать мѣстопребыванія, обозначать его флажкомъ, а ночью фонаремъ, разумѣется, обращеннымъ внутрь, съ надписью No полка".

5-го февраля 1904 г. за No 73, появился слѣдующій приказъ:

"До свѣдѣнія моего дошло, что въ гарнизонномъ собраніи г. г. офицеры занимаются совершенно не своимъ дѣломъ, вкривь и вкось обсуждаютъ ходъ военныхъ дѣйствій, сообщаютъ разные нелѣпые слухи, Богъ знаетъ, откуда ими набранные. Дѣло офицера хорошенько обдумать и обсудить, какъ бы лучше выполнить данное приказаніе, а не обсуждать дѣйствія высшихъ начальниковъ; такіе господа крайне вредны, и я, разумѣется, буду ихъ карать по силѣ предоставленной мнѣ власти".

Для того чтобы занять чѣмъ-нибудь совершенно «праздное офицерство», комендантъ крѣпости отдалъ 5-го февраля за No 75 приказъ:

"Предлагаю начальнику 70-й восточносибирской стрѣлковой бригады (генералу Контратенко) подробно указать обязанности комендантовъ фортовъ, изъ коихъ главныя – никогда не сдавать фортовъ".

Надъ этимъ приказомъ хохотали не только фельдфебеля, но и полуграмотные ефрейторы и солдаты.

Генералъ Стесселъ продолжалъ энергично проявлять свою дѣятельность.

"Предписываю, – писалъ онъ въ приказѣ отъ 5~го февраля за No 78, – чтобы въ госпиталяхъ Артура и Таліенвана принимались больные только частей, здѣсь расположенныхъ, а отнюдь не принимались бы изъ Маньчжуріи. Крѣпость нельзя заваливать больными".

Генералъ Стессель, приказомъ своимъ отъ 8-го февраля, основаннымъ на личномъ капризѣ, предписалъ:

"Всѣ городскія квартиры, принадлежащія военному вѣдомству и состоящія по описи въ штабѣ крѣпости, никто не имѣетъ права занимать безъ отвода штабомъ; если кто-либо такую квартиру занялъ, то немедленно выселить, чтобы въ день выхода сего приказа квартира была освобождена безъ всякихъ отговорокъ".

"Всѣмъ торговымъ фирмамъ, въ которыхъ служатъ дружинники вольно-пожарнаго общества, отнюдь не запрещать имъ дежурить на постахъ. О дружинникахъ, ушедшихъ съ поста или не заступившихъ своевременно свой постъ, докладывать мнѣ для поступленія по закону" – писалъ генералъ Стессель въ своемъ приказѣ отъ 10 февраля за No 109.

Героевъ-дружинниковъ не спрашивали, почему они не пришли на постъ, а прямо поступали "по закону" и... пороли.

По общегосударственнымъ законамъ ихъ пороть было нельзя. Почему? Потому что они добровольцы, многіе не состояли даже въ ополченіи и, слѣдовательно, не могли быть даже подвергнуты дисциплинарному взысканію. Будь они призваны, какъ ополченцы, но этого не было сдѣлано. И все-таки ихъ пороли, поступая по "артурскому закону".

13-го февраля, генералъ Стессель, приказомъ своимъ за No 119, бросилъ гарнизону, гражданскимъ властямъ и жителямъ жестокое обвиненіе.

"Замѣчается такое явленіе, какъ только начинается бомбардировка, многія учрежденія закрываютъ присутствія, и служащіе расходятся, куда – неизвѣстно; на батареяхъ въ это время я ихъ не видѣлъ, слѣдовательно, уходятъ въ мѣста, болѣе безопасныя. Чувство самосохраненія присуще каждому человѣку, но злоупотреблять имъ во вредъ интересамъ другихъ не слѣдуетъ.

Предписываю впредь отнюдь не смѣть закрывать ранѣе узаконеннаго времени, такъ какъ, при повтореніи подобнаго, я на виновныхъ въ нарушеніи сего приказа буду налагать взысканія, съ объявленіемъ въ приказѣ по крѣпости".

приказъ отъ 16-го февраля за No 132

"Встрѣтилъ верхового, въ кавалерійской фуражкѣ съ краснымъ околышемъ, кокарда на околышѣ, погоны синіе, съ No 27, на погонахъ двѣ золотыхъ нашивки, какъ у младшаго унтеръ-офицера, и золотая долевая нашивка; толстякъ, совершенно московскій купецъ; спрашиваю, кто?-- Отвѣтилъ, что развѣдчикъ лейбъ-гвардіи гродненскаго гусарскаго полка, а теперь въ охотничьей командѣ 26-го полка. Гораздо надежнѣе охотничьи команды пополнять запасными.

Далѣе встрѣтилъ конюховъ 28-го полка; было 5 человѣкъ, изъ нихъ два еврея; не годится обозныхъ, которымъ ввѣряется имущество, а главное лошадь, комплектовать евреями".

Около 20-го февраля генералъ Стессель получилъ отъ извѣстнаго генерала Богдановича телеграмму, въ которой тотъ поздравлялъ коменданта съ побѣдами и желалъ, чтобы Артуръ далъ новыхъ Нахимовыхъ, Корниловыхъ и Истоминовыхъ.

Телеграмма эта стала общимъ достояніемъ. Говорили и гадали, кто въ Артурѣ будутъ героями осады. Генерала Смирнова и Кондратенко никто еще не зналъ. Очевидно, пожеланія Богдановича относились къ гремѣвшему уже имени генерала Стесселя и его перваго и усерднаго помощника, генерала Фока. Оба были извѣстны еще по китайской кампаніи.

Поручикъ 25-го полка князь Карселадзе, прекрасно освѣдомленный обо всемъ, что творилось и творится въ крѣпости, послалъ генералу Богдановичу отвѣтную телеграмму приблизительно слѣдующаго содержанія:

"Ваше превосходительство. У насъ нѣтъ Нахимовыхъ, а однѣ лишь жалкія бездарности" и т. д.

Результатомъ этой телеграммы былъ отданный генераломъ Стесселемъ 23 февраля за No 162, приказъ:

"Командиромъ 25-го восточносибирскаго стрѣлковаго полка было разрѣшено выдавать гг. офицерамъ изъ штаба полка чистые бланки для телеграммъ, съ приложеніемъ къ этимъ бланкамъ полковой казенной печати, при чемъ телеграммы, написанныя на этихъ бланкахъ, не представлялись въ полкъ для прочтенія. Результатомъ такого преступнаго разрѣшенія была посылка, прикомандированнымъ къ 25 полку, поручикомъ Карселадзе, нѣсколькихъ телеграммъ, недозволительнаго содержанія, которыя благодаря только догадливости телеграфиста не были отправлены по назначенію".

фото из газеты

Гавань и корабли, фотографии

Иверская община сестер милосердия Российского общества Красного Креста основана 6 декабря 1894 года, в 1896 году переехала на Полянку и разместившаяся на месте трёх купеческих усадьб. Располагаются здания по двум адресам: Большая Полянка, 20 и Малая Якиманка, 17. Правда, зданий не два, с учётом различных номеров строений их несколько.

Больничные здания, построенные до революции, очень легко отличить от прочей застройки того же времени. Как правило, это невысокие (верхние этажи для больных тяжелы, для медсестер с носилками тоже, а лифты – дорого) уютные домики теплых тонов, с колоннами или пилястрами, с минимумом архитектурных украшений. В их архитектуре как бы зашифрованы три слова – стойкость, порядок, надежда.

Не стал исключением и комплекс Иверской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста, построенный в 1912 году архитектором Д. Челищевым.

Эту часть Москвы воспел известный поэт Аполлон Григорьев. Правда, не в стихах, а в прозе. Впрочем, это не существенно.

«Дома как дома, большею частью каменные и хорошие, только явно назначенные для замкнутой семейной жизни, оберегаемой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми псами на цепи; от внезапного яростного лая которого-нибудь из них, вскочившего в припадке ревности и усердия на самый забор, вздрогнут ваши нервы. Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице».

Можно сказать, этой общине повезло – она существовала под высочайшим патронажем. Ее опекали представители царской фамилии – Великий князь Сергей Александрович и его супруга Елизавета Федоровна. Еще был жив и исправлял обязанности московского генерал-губернатора Сергей Александрович, еще блистала на балах его веселая супруга Елизавета Федоровна, еще не открылась на соседней Ордынке легендарная Марфо-Мариинская обитель, удивительный памятник жестоко убитому великому князю и любимому мужу, а это учреждение уже существовало. Дела благотворительности всегда занимали огромное место в жизни этой семьи.

В качестве объекта благотворительности здесь выступали не только призреваемые немощные обыватели, но и персонал. Сестры и сиделки получали жалование от двух до пяти рублей в месяц, при этом пользовались общим столом, получали бесплатно одежду и прочее необходимое, а заодно приобретали медицинское образование.

Здесь работала мама поэтессы Марины Ивановны Цветаевой. Сестра Марины Анастасия писала в своих мемуарах: «И были мирные часы сидения возле мамы, читавшей томики немецких стихов или разбиравшей лекарства, взвешивавшей их на крошечных весах с роговыми чашечками (мама страстно интересовалась медициной, работала сестрой милосердия в Иверской общине). Пустые пузырьки (из-под лекарств) с заостренным носиком сбоку, чтобы капать, круглые и овальные коробочки с узором цветочков, аккуратные и изящные веера рецептов, гофрированные зонтики бумажных колпачков пузырьков, от которых пахло таинственно, нежно, и хотелось сохранить их навеки».

В общине находилось несколько подразделений – аптека, амбулатория, хирургическая клиника, терапевтическая клиника. Врачи по большей части были приходящими – это давало возможность привлекать лучших медицинских светил того времени. В соответствии с уставом, главной целью Иверской общины было «подготовление сестер милосердия для ухода в военное время за больными и ранеными и в мирное время для ухода за больными в госпиталях и лазаретах, гражданских больницах и частных домах в помощь врачебному персоналу в городах и селах Московской губернии, а по распоряжению главного управления (Российского общества Красного Креста) и вне ее».

Разумеется, в жизни все было не так строго, но во время войн сестры не только помогали раненым в Москве, но также выезжали на линию фронта – побывали на передовой греко-турецкой, русско-японской, балканской и, разумеется, Первой мировой войн.

При этом сестры, по возможности, соблюдали милосердное равновесие. В частности, во время греко-турецкой войны за обладание островом Крит, здесь было сформировано два санитарных отряда. Один направился на помощь раненым грекам, а другой – раненым туркам. Последнему повезло меньше – умер от тифа главный врач отряда, приват-доцент Императорского Университета Иван Петрович Ланг.

Это был образец самоотверженного героизма – все участники обоих отрядов отказались от вознаграждения, в том числе и от командировочных. Им оплатили только лишь проезд, еду и проживание. Увы, довольно быстро сказалось отсутствие соответствующего опыта – уже на пароходе выяснилось, что не позаботились о палатках, носилках, кухонной посуде, консервах и многом другом. Все это пришлось докупать по пути.

Сама дорога к месту будущего госпиталя – особенно ее сухопутная часть – была изматывающей. Не говоря уж о самой прифронтовой работе – при непривычной для московского жителя изнуряющей жаре, когда не только сам чувствуешь себя гораздо хуже, но и раны у больных ведут себя совсем иначе, чем в привычном климате средней полосы.

Сохранился отчет о режиме дня в этой командировке: «Просыпались раненые около семи часов, умывались с помощью служителей-турок (их было четверо) которые подавали каждому таз и кувшин со всеми принадлежностями для умывания.

В 7-30 утра каждый раненый получал по кружке или по две чаю с сахаром и лимоном или концентрированным молоком, хотя под конец пребывания в Фарсале это молоко уже все вышло, и потому отпуск его был прекращен. К чаю раненые получали английские галеты или хлеб, сколько кто желает.

В 8-30 часов начинались перевязки и операции, которые продолжались до самого обеда, а то и дольше, в зависимости от количества перевязок.

Обед больным подавался в 12 часов; к обеду получали одно блюдо с бараниной или мясом.

После обеда больных обедали врачи и сестры все вместе, за исключением дежурных, которые обедали потом в общей столовой. Питание по большей части состояло из консервов. В Фарсале все было разорено, и ничего достать было нельзя. Бараниной и хлебом госпиталь снабжало военное ведомство, иногда удавалось привезти провизию и зелень из Воло.

Между 2 и 4 часами дня происходил прием амбулаторных больных, приходивших с каждым днем все в большем и большем числе.

В 4 часа больные получали чай, а по праздничным и воскресным дням – кофе, который все пили с удовольствием.

В 7-30 часов раненые получали ужин из одного блюда с мясом или без него, а около 10 часов вечера большая часть больных в палатах уже засыпала».

Но все эти трудности не остановили московских миссионеров, и спустя три года сестры направились в Китай – там в это время проходило знаменитое Ихэтуаньское (более известное под именем Боксерского) восстание. Лазарет развернули сначала в Благовещенске, а затем в Хабаровске. Условия, опять же, были далеки от идеальных, но сестер это не останавливало.

Прошло четыре года, началась война с Японией. И снова – в путь. На этот раз отряд из 6 врачей, 16 сестер и 29 санитаров и служащих развернул госпиталь в Харбине. Рассчитывали на 200 коек, а пришлось обслуживать 700. Вскоре с Полянки прибыло пополнение – еще 20 сестер.

Сейчас в комплексе зданий Иверской общины располагается «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы».

4 комментария

Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарий

ВойтиЭто вы сейчас книгу о русско-японской войне пишите?

Я вот понемногу коплю материал про Японию 19 века, в надежде однажды сделать роман об Японии эпохи перемен и любви японки и русского офицера. Могли бы с вами обсудить источники полезной информации?

Елена Свительская, дневники свт Николая Японского тоже читала, но для моей повести это было ни к чему. я больше интересовалась именно морскими сражениями

Благодарю за эти замечательные и обширные материалы по нашей истории. Временами, весьма трагической, оставшейся в частично "за кадром"

Юлия Федотова, ну не могли наказать того же Алексеева - родственника императора, и так далее... я читала материалы суда, как они друг на друга вину сваливали и прочее

Ничего себе, как интересно.

Мария Анохова, изучать историю вообще интересно, мне понравилось

Столько интересной информации! Спасибо, очень познавательно)))

Татьяна Милях, благодарю за отклик, очень много и долго пришлось изучать, чтобы написать главы, надеюсь, получилось передать войну и все происходящее

Удаление комментария

Вы действительно хотите удалить сообщение ?

Удалить ОтменаКомментарий будет удален безвозвратно.

Блокировка комментирования

Вы дейтсвительно хотите запретить возможность комментировать ?

Запретить Отмена